2023年11月4日下午,北京大学中文系赵彤教授应邀为我院师生做题为“古音学四题——从读音问题看传统古音学的发展”的学术讲座。本次讲座是武汉大学古籍整理研究所主办的“考文知音·古典研究前沿讲座”系列的第五讲,也是“武汉大学130周年校庆活动·文学院高端系列讲座”之一。讲座由古籍所李广宽老师主持,古籍所赵清泉老师、汉语言文字学教研室王统尚、刘丹、刘翔宇、陈菡等老师,以及古典文献学和汉语言文字学专业的研究生聆听了讲座。

赵老师讲座的内容以古音问题为线索,讨论了古音学发展的四个主要环节及其主要进展。第一个问题谈顾炎武对古音学的改造。赵老师提到,传统的观点认为古音学不太讲构拟,但其实古音学一直在关注这个问题。古人很早就注意到了古今字音的不同,《诗经》郑笺、《释名》中都有相关论述。到魏晋以后,出现了“协句”、“叶韵”等说法,对古音和今音的区别反而模糊了。时至宋代,开始出现成规模的古音研究,这种研究以对读音的关注为主,到明代陈第著《毛诗古音考》《屈宋古音义》,达到了顶峰。

陈第对叶音说提出了批判,他在《毛诗古音考》自序中说:“盖时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,亦势所必至。”不过陈第的古音研究还只限于单个字音考辨,尚不涉及系统。到了顾炎武,古音研究发生了质的飞跃,他离析《唐韵》,从系统上考察古韵的分合变化。

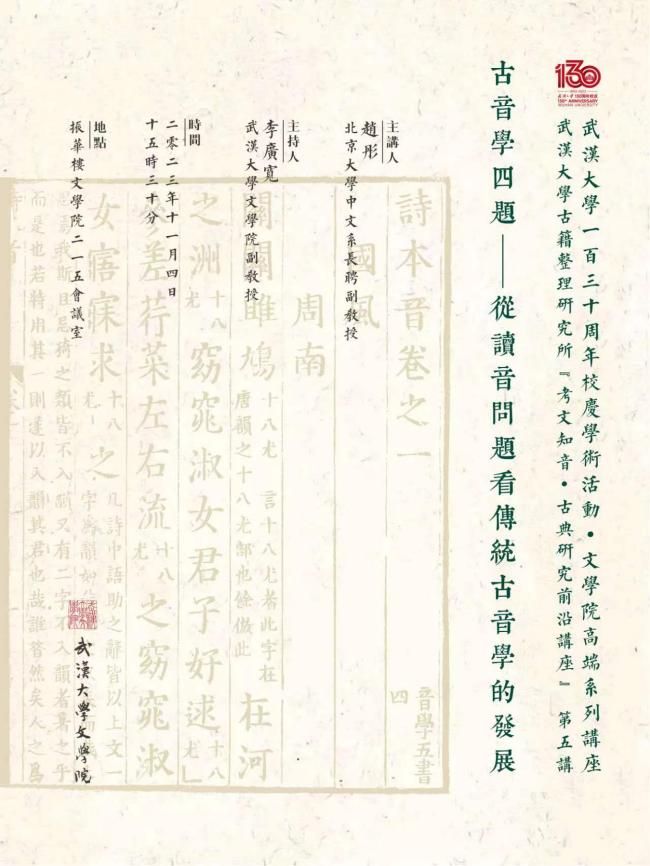

顾炎武的古音研究体现在《诗本音》《易音》和《唐韵正》中注明的古读。赵老师从分析《诗本音》中顾氏所注古音入手,指出顾氏注音虽然袭用《广韵》的韵目,但是却不可能按照《广韵》的分韵去读,只能按照当时的某种语音去读。赵老师根据学理推测,认为这种语音是当时比较通行的官话的发音。在此基础上,赵老师以近代比较有代表性的官话韵书《五方元音》作参照,对顾炎武的古韵分部作了拟音。

第二个问题论述了江永对韵部概念的改造。江永批评顾炎武“过信古人韵缓不烦改字之说”,认为古韵至谐,古人押韵“疆界甚严”,进一步离析了顾氏所分的十部。赵老师用同样的方法,对江永的十三部作了拟音。他指出,江永分出的三部实际上是在他侈弇说理论指导之下进行的,但这也反过来带来一些弊端,即错误地合并了幽侯两部。

第三个问题讨论了段玉裁古音不同于今音的观念。段玉裁认识到古音和今音是完全不同的系统,进而摆脱今音的束缚,将古韵分为十七部。赵老师按照之前的思路,列出了段玉裁十七部的古读。

第四个问题讲到了章太炎拟音上的新进展。章太炎对段玉裁的说法做了新的改造,认为正韵、支韵皆可为本音,提出了正韵、支韵、本音三套概念。章氏对二十三部的读法有比较详细的描写,但是术语的使用与今天不一致,所以学者推测的结果有些不同,赵老师也作了拟音。赵老师认为,章太炎突破“以少从多”的观念,为每一个韵部确定不同的读音,在古韵音读研究方面取得了重要进步。但是他无法脱离古本音的观念,仍然没有突破今音的框架。

赵老师最后指出,有时我们在研究中很难进入古人的语境。古人的著述习惯、表达方式、阅读习惯都比较接近,他们之间是容易理解的。但现代人阅读古人的材料时,可能就会用现代人的眼光进行分析,而这有时就会导致偏误。我们在读古代著作时,要尽可能回到当时的语境,这是大家在做涉古研究时需要注意的问题。

李广宽老师总结了本次讲座内容,指出赵老师从四个方面论述了传统古音学研究的历史,有很多超越以往的深入思考,赵老师讨论的问题逐层推进,整场讲座非常精彩。

在最后的问答环节,在场师生与赵老师积极互动,整场讲座在热烈的氛围下落幕。

(图:舒裕涵 文:李梦涵 邀请人:李广宽)